Modell, Idealtypus, Hermeneutik und die Funktionale Analyse

In dem folgenden Tutorial werden in einem ersten Schritt die Begriffe Modell und Idealtypus geklärt. Darüber hinaus wird veranschaulicht, worin die grundsätzlichen Unterschiede liegen, wenn eine Forschung sich an der Hermeneutik orientiert bzw. an der Funktionalen Analyse ausgerichtet wird.

Inhalt:

- Der Modell-Begriff

- Der Idealtypus-Begriff

- Vergleich der Begriffe

- Blickrichtungen: Funktionale Analyse und Hermeneutik

- Kritik: Der Realtypus-Begriff

- Modell, Idealtypus und musikalische Analyse

- Musikwissenschaft und Musiktheorie

- Literatur

1. Der Modell-Begriff

Der Begriff Modell lässt sich auf das lateinische modus (Maß, Maßstab, Weise; auch Form oder Vorschrift) zurückführen. Ein Modell kann demnach ein Vorbild (Maßstab, Vorschrift) für einen Gegenstand oder ein Abbild (Weise, Form) eines Gegenstandes sein. Herbert Stachowiak (1921−2004), der eine häufig rezipierte pragmatische Modelltheorie entwickelt hat, benennt Abbildung, Verkürzung und Pragmatik als notwendige Merkmale eines Modells und erläutert:

Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentationen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können. Der Abbildungsbegriff fällt mit dem Begriff der Zuordnung von Modell-Attributen zu Original-Attributen zusammen. Ihm liegt der mathematische (mengentheoretische, algebraische) Abbildungsbegriff zugrunde. [...]

Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant scheinen. Zu wissen einmal, daß nicht alle Originalattribute von dem zugehörigen Modell erfaßt werden, zum anderen, welche der Originalattribute vom Modell erfaßt werden, setzt die Kenntnis aller Attribute sowohl des Originals als auch des Modells voraus. [...]

Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion a) für bestimmte — erkennende und/oder handelnde, modellbenutzende — Subjekte, b) innerhalb bestimmter Zeitintervalle und c) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen. [...]

Eine pragmatisch vollständige Bestimmung des Modellbegriffs hat nicht nur die Frage zu berücksichtigen, wovon etwas Modell ist, sondern auch, für wen, wann und wozu bezüglich seiner je spezifischen Funktionen es Modell ist.

Stachowiak 1973, S. 131−133.

In Anlehnung an aktuelle Konzepte der Programmierung lassen sich Modelle als Abstraktionen von Objekten verstehen, die über Klassen oder Prototypen repräsentiert werden, welche durch Attribute (Eigenschaften) und Funktionen (Methoden) charakterisiert sind. Sowohl für den allgemeinen Modellbegriff als auch für die Programmierung gilt dabei,

daß in der Begriffshierarchie die folgende konverse Relation gilt: je größer und weiter der Umfang des Begriffs [des Modells, Anm. UK], desto kleiner und ärmer sein Inhalt, und umgekehrt. Der zu gewinnende allgemeinste Modellbegriff wird demzufolge der inhaltsärmste sein — unbeschadet der Spezifität seiner Merkmale, die es exakt zu erarbeiten und eindeutig zu fixieren gilt.

Stachowiak 1973, S. 130.

2. Der Idealtypus-Begriff

Der Begriff Idealtypus geht auf den Soziologen Max Weber (1864−1920, Abb. rechts) zurück. Er gilt als ›Klassiker‹ des Fachs Soziologie als einer universitären Disziplin sowie der Kultur- und Sozialwissenschaften. Max Weber hatte es sich zum Ziel gesetzt, soziales Handeln − also ein Handeln, das auf das Verhalten anderer bezogen ist − zu verstehen und ursächlich zu erklären. Zu vielen Themen gibt es von ihm Untersuchungen, z.B. zu Macht und Herrschaft, Wirtschaft und Börse, zu Bordellen und Moral usw. Seinen Untersuchungen hat er dabei Überlegungen bzw. ein »Gedankenbilde« zugrunde gelegt, das er zuvor durch »einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte« gewonnen hatte. Hierzu erläuterte er:

Er [der ›Idealtypus‹, Anm. UK] wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde steht [...].

Weber 1904, S. 65.

Den Zweck von Idealtypen im Rahmen einer Forschung mit Wissenschaftsanspruch hat Max Weber dabei klar umrissen:

Denn welchen Inhalt immer der rationale Idealtypus hat: [...] stets hat seine Konstruktion innerhalb empirischer Untersuchungen nur den Zweck: die empirische Wirklichkeit mit ihm zu ›vergleichen‹, ihren Kontrast oder ihren Abstand von ihm oder ihre relative Annäherung an ihn festzustellen, um sie so mit möglichst eindeutig verständlichen Begriffen beschreiben und kausal zurechnend verstehen und erklären zu können.

Weber 1917/18, S. 83.

Max Weber ging es als Wissenschaftler um Kausalität im Sozialen, um das Auffinden von Ursachen für bestimmte soziale Handlungen. Um die Ursachen bestimmter Wirkungen besser verstehen zu können konstruierte er seine Idealtypen. Zum Beispiel hat er sich, um die Führung eines Krieges besser verstehen zu können, ideale Feldherren und ihre Absichten vorgestellt, die darin zu suchen seien, die jeweils andere Militärmacht zu ›zertrümmern‹. Wenn man nun das tatsächliche Verhalten dieser Feldherren an ihrer idealen Konstruktion misst, lassen sich Irrtümer isolieren und deren Auswirkungen auf den Verlauf der Schlacht untersuchen. Für seine Untersuchung nahm Max Weber an, dass ein idealer Feldherr irrtumslos und auch logisch ›fehlerfrei‹ handeln würde. In anderen Zusammenhängen wies er allerdings darauf hin, dass es irrig wäre anzunehmen, ein Idealtypus müsse − wie im Falle der Kriegsanalyse − immer an zweckrationalem Handeln ausgerichtet sein. Im Gegenteil sei es denkbar, dass »als Idealtypus gerade ein in charakteristischer Art falsches Schlußverfahren oder ein bestimmtes typisch zweckwidriges Verhalten einen besseren Dienst tun könnte«. Entscheidend sei nicht »die normative ›Richtigkeit‹ dieser Typen« (ebd.), sondern dass ein Idealtypus eine im Hinblick auf das Untersuchungsziel spezifische Eignung aufweise. Oder einfacher gesagt: Ein Idealtypus muss es ermöglichen, genau das zu messen, worauf es in einer Untersuchung bzw. in einem Forschungsprogramm ankommt.

3. Vergleich der Begriffe

Vergleicht man den Idealtypus im Sinne Max Webers mit einem Modell im Sinne Stachowiaks, sind die Gemeinsamkeiten offensichtlich: Sowohl ein Idealtypus als auch ein Modell sind zunächst einmal Abbildungen von etwas (z.B. eines Feldherrn, einer Börse, eines Bordells). Sowohl ein Idealtypus als auch ein Modell sind darüber hinaus Verkürzung, die niemals an die Komplexität der Wirklichkeit heran reichen. Und nicht zuletzt folgen Idealtypus und Modell einer Pragmatik, haben also eine konkret praktische Funktion im Rahmen einer Untersuchung bzw. eines Forschungsprogramms.

Wollte man dagegen einen Unterschied zwischen Idealtypus und Modell benennen, könnte er darin gesehen werden, dass ein Idealtypus zwar eine Verkürzung eines realen Gegenstandes darstellt, gleichzeitig jedoch − aufgrund der »Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte« bzw. des Zusammenschlusses von Einzelerscheinungen, die »stellenweise gar nicht« vorhanden sind − die zu beschreibende Wirklichkeit auch erweitert wird.

4. Blickrichtungen: Funktionale Analyse und Hermeneutik

Für eine systematische musiktheoretische Forschung ist die Funktionale Analyse von herausragender Bedeutung. Diese Forschungsmethode ist keiner Theorie explizit verpflichtet, obgleich sie in aktuell praktizierten Formen auf konstruktivistischen Prämissen aufbaut und in der Systemtheorie von Niklas Luhmann (1927−1998) eine tragende Rolle spielt. Die Funktionale Analyse geht auf den polnischen Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski (1884−1942, Abb. rechts) zurück, der sich darum bemühte, soziale Phänomene wie Handlungen, Riten, Einrichtungen etc. als Ausdruck menschlicher Kultur zu verstehen.

Nach Malinowski erfüllen die Phänomene menschlicher Kultur einen Zweck. Kulturelle Leistungen sind ›Lösungen‹ für bestimmte ›Probleme‹. Als Probleme nahm Malinowski anthropologische Konstanten an (wie z.B. Hunger, Angst etc.) und konnte daraufhin unterschiedliche kulturelle Überformungen als Reaktionen auf diese Probleme interpretieren. Niklas Luhmann, deutscher Soziologe und Begründer einer konstruktivistischen Systemtheorie, hat das 1962 in seinem Aufsatz »Funktion und Kausalität« anhand des Kulturphänomens »emotional schwierige Lagen« veranschaulicht:

Wenn Malinowski feststellt, die Funktion des Ritus sei es, die Anpassung an emotional schwierige Lagen zu erleichtern, so ist damit implizit die Frage aufgeworfen, welche anderen Lösungsmöglichkeiten es für dieses Problem gibt. Der Ritus tritt dann in ein Verhältnis funktionaler Äquivalenz zu anderen Möglichkeiten, etwa ideologischen Erklärungssystemen oder privaten Reaktionen wie Jammer, Ärger, Humor, Nägelkauen oder Rückzug in imaginäre Fluchtwelten. Darin liegt das Interessante an Malinowskis Einsicht. Nicht auf eine gesetzmäßige oder mehr oder weniger wahrscheinliche Beziehung zwischen bestimmten Ursachen und bestimmten Wirkungen kommt es an, sondern auf die Feststellung der funktionalen Äquivalenz mehrerer möglicher Ursachen unter dem Gesichtspunkt einer problematischen Wirkung.

Luhmann 2009 (1962), S. 17.

Selbstverständlich sind absolut gesehen ein religiöser Ritus sowie Nägelkauen vollkommen unterschiedliche Phänomene, zumal sich diese Ereignisse in großer zeitlicher und kultureller Distanz verorten lassen. Aber vor dem konstanten Vergleichsgesichtspunkt der Bewältigung ›emotional schwieriger Lagen‹ würde sogar das rituelle Menschenopfer prähistorischer Kulturen mit dem Nägelkauen moderner Gesellschaften vergleichbar, wobei diese Vergleiche wiederum Rückschlüsse auf und ein Verständnis für die jeweiligen Kulturen erlauben.

Wolfgang Ludwig Schneider, derzeit Professor am Institut für Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück, hat dargelegt, dass Hermeneutik und Funktionale Analyse komplementäre Formen des Verstehens sind. In seinen Ausführungen zitiert er zuerst eine Kritik des amerikanischen Anthropologen Marshall Sahlins (*1930) an den funktionalen Analysen Malinowskis:

Als Malinowski zeigen wollte, daß »den Intichiuma-Zeremonien der australischen Ureinwohner mit ihren wilden Tänzen, ihren bemalten Körpern und ihren symbolverzierten Schilden in Wirklichkeit eine Funktion im ökonomischen Leben zukam«, daß nämlich durch die vorangestellten Riten die Produktion stimuliert würde (Malinowski 1912), was erfuhren wir da eigentlich über jene wilden Tänze, bemalten Körper und über all die tausend anderen Dinge, die zu einer Intichiuma-Zerernonie gehören? Eine solche begriffliche Verarmung kennzeichnet die theoretische Produktionsweise des Funktionalismus [...] Tatsächlich vereitelt diese Erklärung geradezu ihr Ziel, den Brauch verständlich zu machen, denn das ist doch wohl eine wunderliche Art, sein Geschäft anzugehen" (Sahlin 1981, S. 114 f.).

Sahlin 1981, S. 114 f. Zit. nach Schneider 2009, S. 77.

Wolfgang Ludwig Schneider gibt Marshall Sahlin in dem Punkt recht, dass der Funktionalismus Besonderheiten eines Phänomens nur mangelhaft zu berücksichtigen in der Lage sei. Allerdings teilt er Sahlins Kritik nicht, da dieser den Wert der funktionalen Betrachtungsweise verkennen würde.

Unter Bezugnahme auf den eingangs erläuterten Modell-Begriff könnte man deuten, dass Schneider im Gegensatz zu Sahlin zu würdigen weiß, dass der Vergleichsgesichtspunkt einer Funktionalen Analyse ein sehr abstraktes Modell ist, das viele Konkretisierungen ermöglicht und dadurch sehr unterschiedliche Phänomene zu referenzieren in der Lage ist (in der Programmierung vergleichbar mit einer Schnittstelle, die polymorphe Implementierungen erlaubt). Malinowskis Interesse hingegen zielt auf eine sehr konkrete Modellierung der Wirklichkeit zum besseren Verständnis individueller Gegebenheiten, fokussiert also das, was seit Schleiermacher Ziel hermeneutischer Bemühungen ist.

Den Unterschied zwischen Funktionaler Analyse und Hermeneutik erläutert Wolfgang Ludwig Schneider anhand eines weiteren Aspekts, den er mit den Begriffen der ›latenten‹ und ›manifesten‹ Funktion beschreibt. Latente Funktionen sind solche, die sich einem unbeteiligten Beobachter erschließen können, nicht aber den Akteuren selbst. Denn was den Mitgliedern einer primitiven Gesellschaft bewusst ist, wenn sie ein Menschenopfer darbieten, ist eine Sache (z.B. Verehrung einer Gottheit), eine andere ist es, welchen Sinn ein externer Beobachter diesem Menschenopfer zuschreiben kann (z.B. Gewaltprävention durch Fokussierung von Aggression auf ein Ersatzobjekt). Wolfgang Ludwig Schneider führt hierzu aus:

Die Aufdeckung latenter Funktionen [...], d.h. von Bezugsproblemen, die eine soziale Einrichtung aus der Perspektive des Beobachters löst, bildet den Schwerpunkt der funktionalanalytischen Methode. Manifeste Funktionen, d.h. diejenigen Probleme, die die Akteure erkennen und durch ihr Handeln zu lösen versuchen, sind demgegenüber von nachgeordneter Bedeutung. [...] Anders als die funktionalanalytische Methode stellte die auf Schleiermacher zurückgehende hermeneutische Tradition das Verstehen des subjektiven Sinns in den Vordergrund. Erst in der jüngeren Geschichte der Hermeneutik, für die wir Gadamer, Popper und Oevermann exemplarisch diskutiert haben, wird diese Einschränkung konsequent aufgelöst und damit die hermeneutische Interpretation auf das Terrain latenter Sinnstrukturen und Problembezüge ausgedehnt, das der funktionalen Analyse vorbehalten schien.

Schneider 2009, S. 94 f.

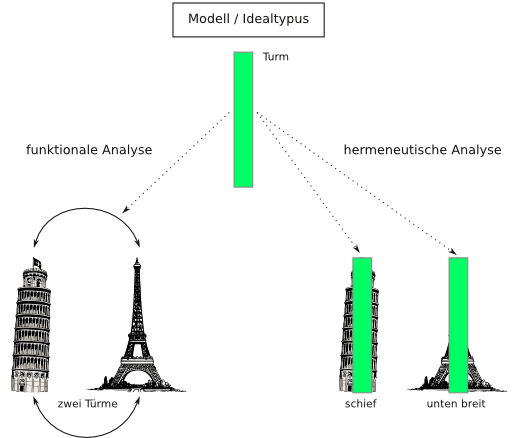

Versuchen wir, das über die hermeneutische und funktionale Analyse Gesagte idealtypisch darzustellen, ergibt sich das folgende Bild:

Am Beginn steht die Konstruktion eines Modells / eines Idealtypus, der es ermöglichen soll, Türme zu untersuchen. Das kann einerseits durch Attribute geschehen (schlank, senkrecht, hoch etc.), andererseits durch Funktionen (ermöglicht erhöhten Ausblick, ist von weitem sichtbar usw.). Untersucht man mithilfe dieses Modells nun Türme in der Wirklichkeit, kann man zwei Blickrichtungen einnehmen: eine funktionalanalytische und eine hermeneutische.

In der funktionalanalytischen Blickrichtung werden verschiedene Türme als funktional äquivalent betrachtet, zum Beispiel der ›Schiefe Turm von Pisa‹ sowie der ›Eiffelturm‹ in Paris. Denn die ›Leistungen‹ dieser beiden Türme sind hinsichtlich ihrer Funktionen funktional äquivalent, beide Türme ermöglichen einen erhöhten Ausblick, sind von weitem sichtbar usw.

In der hermeneutischen Blickrichtung könnte jeder Turm einzeln mit dem Modell / dem Idealtypus verglichen werden, wobei die individuellen Attribute der Bauwerke fokussiert werden könnten. Im Fall des ›Schiefen Turms von Pisa‹ wäre so beispielsweise die Schieflage messbar, im Falle des ›Eiffelturms‹ in Paris die charakteristische Bauweise mit breitem Sockel und einer auffälligen Verschlankung zur Spitze.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass es keinen Wesensunterschied zwischen Modell und Idealtypus gibt, sondern lediglich die im Vorangegangenen erwähnte minimale Differenz. Vielmehr ist es die Verwendungsweise, die darüber informiert, ob es sinnvoll ist, ein ›Gedankenbild‹ als Modell oder Idealtypus zu bezeichnen. Die typische Verwendungsweise von Modellen zeigt sich in einer simultanen 1:n-Beziehung zwischen Modell und referenzierten Objekten, und damit erfüllen Modelle genau jenen Zweck, den die funktionalanalytische Blickrichtung erfordert. Die typische Verwendungsweise eines Idealtypus hingegen zeigt sich darin, dass Abweichungen eines einzelnen Untersuchungsobjekts zum Idealtypus untersucht werden bzw. eine 1:1-Beziehung zwischen Idealtypus und referenziertem Objekt vorliegt. Damit soll nicht gesagt sein, dass der gleiche Idealtypus nicht auch zur Untersuchung verschiedener Objekte verwenden werden kann, also auch hier eine 1:n-Beziehung möglich ist. Der Unterschied liegt in der Zeit: Beim Modell wird die 1:n-Beziehung simultan, also in einer Untersuchung verwendet, beim Idealtypus hingegen entsteht diese erst sukzessiv, das heißt im Nacheinander von für sich genommen eigenständigen Untersuchungen.

5. Kritik: Der Realtypus-Begriff

Max Weber hat zum Idealtypus keinen Gegensatz formuliert. Der Begriff Realtypus findet sich heute jedoch in der Politik- und Wirtschaftswissenschaft und wird beispielsweise wie folgt definiert:

Ein Idealtypus ist von einem Realtypus zu unterscheiden. Im Falle des Realtypus wird ein historischer Fall als typischer Vertreter eines Herrschaftstypus ausgewählt. Beispielsweise ließe sich das nationalsozialistische Deutschland als Realtypus von faschistischer und totalitärer Herrschaft begreifen. Dementsprechend wären alle markanten empirisch feststellbaren Strukturelemente als Bestandteil dieses Realtypus zu verstehen.

Lauth, Pickel und Pickel 2015, S. 37.

Doch man kann darüber streiten, wie sinnvoll wissenschaftstheoretisch die Konstruktion eines Realtypus überhaupt ist. Hans-Joachim Lauth, Gert und Susanne Pickel haben in diesem Zusammenhang bereits zwei grundsätzliche Probleme benannt: Zum einen kann sich der empirische Referenzrahmen ändern (was die Angabe notwendig macht, welches Jahr des nationalsozialistischen Deutschlands zwischen 1933 und 1945 den Referenzpunkt bilden soll), zum anderen kann ein Realtypus sehr heterogen sein. Denn es lassen sich »Bereiche nennen, die sich dem Zugriff des Staates weitgehend entziehen«. Auch diese Bereiche wären dann konstitutiv für den Realtypus, was Unbehagen bereiten würde, »da eher die Vorstellung plausibel erscheint, dass totalitäre Herrschaft alle Bereiche der Gesellschaft erfasst« (ebd. 2015, S. 37 f.).

Darüber hinaus stellt der Realtypus aufgrund seiner Eigenschaften, die »alle markanten empirisch feststellbaren Strukturelemente« umfassen sollen, einen Einzelfall dar. Ein Einzelfall bildet aber keinen Typus, da dieser Begriff (von griechisch τύπος = Typ, Prägung) sowohl in der biologischen Systematik als auch umgangssprachlich einen Oberbegriff für Einzelfälle bildet. Und wäre der Realtypus ein Typus, könnte der Unterschied zum Idealtypus nur in der Anzahl der Attribute liegen, was eine logische Abgrenzung der Begriffe unmöglich machen würde.

Nicht zuletzt ist aus konstruktivistischer Sicht die Annahme eines Realtypus abzulehnen, weil der Anspruch, »alle markanten empirisch feststellbaren Strukturelemente als Bestandteil« eines Realtypus aufzufassen, nicht einlösbar oder willkürlich ist. Nicht einlösbar, weil auch ein Realtypus die Komplexität der Wirklichkeit nie zu erreichen vermag, oder willkürlich, weil die unausweichliche Selektion, was als »markant« zu gelten hat, nicht vom Objekt vorgegeben wird und deshalb methodisch unreflektiert erfolgt. Würden Selektionen beim Realtypus hingegen bewusst vorgenommen, ließe sich kein Unterschied zwischen Realtypus und Idealtypus benennen (außer in der Anzahl der Attribute, was wiederum eine logische Abgrenzung der Begriffe unmöglich machen würde).

6. Modell, Idealtypus und musikalische Analyse

Musiktheoretische Arbeit kann sowohl aus funktionalanalytischer als auch aus hermeneutischer Blickrichtung erfolgen. Wird die Periode als Modell eingesetzt, ermöglicht dieses das Benennen vieler Referenzwerke, in denen sich periodische Gestaltungen benennen lassen. Die Hauptthemen der Sinfonie in G-Dur Hob. I:100 von Joseph Haydn und der D-Dur-Sonate KV 311 von Wolfgang Amadé Mozart lassen sich zum Beispiel als Periode verstehen:

Copyright Infos: Joseph Haydn, Sinfonie in G-Dur Hob. I:100, 1. Satz, Thema T. 24−39, auf: Haydn Edition, Symphonies Nos. 99 & 100, Orchester: Austro-Hungarian Haydn Orchestra, Ltg: Adam Fischer, Box Set CD 31, Brilliant Classics 93782/31.

Copyright Infos: W. A. Mozart, Klaviersonate in D-Dur KV 311, 1. Satz, Thema T. 1−7, auf: Mozart, Les Sonates pour le Forte-Piano sur instrument d'epoque. Paul Badura-Skoda, forte-piano Johann Schantz, Vienne ca. 1790. 5 CDs, Auvidis-Astrée E 8682.

Aus funktionalanalytischer Perspektive bzw. im Lichte des Perioden-Modells sind die Hauptsätze funktional äquivalent. Dadurch werden diese Hauptsätze von denen anderer Werke unterschieden, die keine periodische Gestaltung aufweisen. An diese Feststellung wiederum könnten weitere Fragen angeschlossen werden, z.B. ob periodische Gestaltungen Auswirkungen auf die Proportion der Teile einer Exposition haben, ob Haupt- und Seitensatz korrespondierend oder kontrastierend gestaltet werden usw.

Aus hermeneutischer Perspektive hingegen könnte ein Vergleich des Perioden-Modells mit dem Beginn der D-Dur-Sonate Mozarts Aufschluss über eine höchst individuelle Themengestaltung geben. Denn die Takteins des vierten Taktes ist gleichzeitig Schluss der ersten Taktgruppe und Anfang der zweiten, wobei durch Wiederholung dieses Verfahrens am Beginn des siebten Taktes eine idealtypisch achttaktige Periode auf sechs Takte gestaucht wird (was für einen Interpreten das Problem aufwirft, wie die Takteinsen des vierten und siebten Taktes zu artikulieren sind). Auch der unvollkommene Ganzschluss am Ende des Vordersatzes erscheint im Lichte des Modells als ungewöhnlich, ermöglicht aber − als Eigenschaft in den Idealtypus integriert − einen Vergleich mit dem Thema des Kopfsatzes der Klaviersonate in B-Dur KV 281 (189f), das in dieser Hinsicht funktional äquivalent gestaltet worden ist.

Die Beispiele zeigen, dass für jeweils eine Fragestellung die Perspektive konstant gehalten werden muss, im Anschluss an eine Antwort jedoch ein Perspektivenwechsel für eine neue Frage denkbar ist. Auf diese Weise kann ein Wechsel von einer funktionalanalytischen zu einer hermeneutischen Perspektive führen und umgekehrt.

7. Musikwissenschaft und Musiktheorie

Vor dem Hintergrund des hier Gesagten lässt sich auch ein Unterschied zwischen musikwissenschaftlicher und musiktheoretischer Forschung veranschaulichen bzw. idealtypisch benennen, denn musikwissenschaftliche und musiktheoretische Forschung gehen im Hinblick auf Problem und Problemlösung entgegengesetzt vor:

- Musikwissenschaftliche Forschung fokussiert Musik als Problemlösung (Wirkung) eines spezifischen Problemkontextes (einer historischen Ursache). Funktionale Äquivalenz wird dabei nur auf Seiten des Problemkontextes (also des historischen Kontextes) angenommen, auf Seiten der Musik (Gadamers »Vorgriff der Vollkommenheit«) dagegen ausgeschlossen.

- Musiktheoretische Forschung fokussiert Musik dagegen als Lösung generalisierter Bezugsprobleme (zum Beispiel der Formgestaltung, der Modulation in die Oberquinte usw.), für die funktional äquivalente Lösungen auf Seiten der Musik möglich sind, während der historische Kontext konstant gehalten werden kann. Eine solche Untersuchung könnte beispielsweise funktional äquivalente Lösungen zum Problem der Oberquintmodulation bei Bach und Händel im Rahmen einer stilistischen Untersuchung zum 18. Jahrhundert entdecken usw.

Diese Idealtypen zur musikwissenschaftlichen und musiktheoretischen Arbeit machen deutlich, dass musikwissenschaftliche Forschung in der institutionellen Musiktheorie sowie musiktheoretische Forschung in der institutionellen Musikwissenschaft möglich sind. Werden diese Idealtypen musiktheoretischer sowie musikwissenschaftlicher Forschung übrigens zur Untersuchung der Kommunikation der scientific communities verwendet, lassen sich Abweichungen beobachten, die sich weder über die Art und Qualität der Forschung noch über die Sache (Musik) verstehen lassen, sondern als institutionsgeschichtlich bedingte Ressentiments erklärbar sind.

Literatur

- Niklas Luhmann, »Funktion und Kausalität«, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 14 (1962), S. 617-644. Zit. nach: ders., Soziologische Aufklärung 1. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, 8. Aufl., Wiesbaden 2009.

- Marshall Sahlin, Kultur und praktische Vernunft, Frankfurt a.M. 1981 (engl. Originalausgabe 1976).

- Wolfgang Ludwig Schneider, Sinnverstehen und Intersubjektivität. Hermeneutik, funktionale Analyse, Konversationsanalyse und Systemtheorie (= Grundlagen der soziologischen Theorie 3), Wiesbaden 22009.

- Herbert Stachowiak, Allgemeine Modelltheorie, Wien 1973.

- Max Weber, »Der Sinn der ›Wertfreiheit‹ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften», in: Zeitschrift für systematische Philosophie Bd. VII (1917/18), S. 40-88.

- Max Weber, »Die ›Objektivität‹ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis«, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 19 (1904), S. 22-87.

- Hans-Joachim Lauth, Gert Pickel, Susanne Pickel, Methoden der vergleichenden Politikwissenschaft. Eine Einführung (= Grundwissen Politik 60), Wiesbaden 2009, 22015.

Erstellung des Beitrags: 2. Februar 2017

Letzte Änderung des Beitrags am 26. Januar 2018