›Der Zwerg‹ von Franz Schubert

In dem folgenden Tutorial wird das Lied ›Der Zwerg‹ von Franz Schubert analysiert und gezeigt, wie Schubert den Modulationsplan einer a-Moll-Komposition zur Darstellung einer »absurden Geschichte« (Marie-Agnes Dittrich) verwendet, die sich unter Rückgriff auf Ideen von Peter v. Matt auch als sinnreiche Metapher und »Liebesverrat« bzw. als Manifestation einer im Kern aggressiven Gegenreligion zur polizeistaatlichen Ordnung des frühen 19. Jahrhunderts verstehen lässt.

- Analyse-Kontext und Dichtung

- Zur Form: Reihung und Symmetrie

- Tonartenplan und Bühnenhandlung

- Zur Kompositionstechnik

- Die ›Liebe‹ und die deutsche Gegenreligion (P. v. Matt)

- Literatur

Analyse-Kontext und Dichtung

Franz Schubert komponierte das Lied Der Zwerg Op. 22, Nr. 1 (D 771) wahrscheinlich im Jahr 1822, also in dem Jahr, in dem der Komponist als Gast zurück in die Wiener Innenstadt zu seinem Freund Franz von Schober zog. Schobert war Mittelpunkt des von Joseph von Spaun initiierten Wiener Kreises um Franz Schubert.

Der Umgang mit einem für Kunst so begeisterten, so fein gebildeten jungen Mann wie Schobert, der selber ein Dichter war, konnte auf Schubert wohl nur höchst anregend und vorteilhaft wirken. Schoberts Freunde wurden auch Schuberts Freunde, und ich bin überzeugt, daß das Zusammenleben mit diesem Kreise für Schubert viel vorteilhafter gewesen sei, als wenn er in einem Kreise von Musikern und Fachgenossen, die er übrigens nicht vernachlässigte, gelebt hätte.

aus: Schubert. Die Erinnerungen seiner Freunde, hrsg. von Otto Erich Deutsch, Leipzig 1954, zit. nach Dittrich 1997, S. 26 f.

Auch wenn der Dichter Schobert im Mittelpunkt des sogenannten Romantischen Freundeskreises stand, hatte Schubert großen Anteil am Zusammenhalt der Gruppe. Seit Anfang des Jahres 1821 wurden hier die sog. Schubertiaden in regelmäßigen Abständen ausgerichtet, also größere Veranstaltungen, zu denen eingeladen, auf denen Musik Schuberts aufgeführt und auch getanzt wurde. 1820 trat ein Vetter von Josef von Spaun in den Kreis der Wiener Freunde, Matthäus von Collin, ein bedeutender Literaturtheoretiker und Dichter. Ein Gedicht, das Schubert von Collin neben anderen vertonte, wurde als Der Zwerg Op. 22, Nr. 1 veröffentlicht. Schubert widmete seine Komposition dem 18 Jahre jüngeren Dichter, der sich wiederum über Schuberts Musik begeistert äußerte.

Es ist ein hartnäckiges Vorurteil, dass Schubert eine Vorliebe für mittelmäßige Gedichte gehabt hätte. Es ignoriert sowohl die Tatsache, dass Schubert beinahe 100 Werke von Goethe und Schiller vertont hat als auch Nachweise, dass die Textauswahl des Komponisten − zumindest in späteren Jahren − relativ unberührt von den im Freundeskreis besprochenen Werken war. Als eines der wichtigsten Beispiele für das Phänomen einer angeblich mittelmäßigen Dichtung mit großartiger Musik gilt Der Zwerg.

Der Zwerg (Ballade von Matthäus v. Collin)

Im trüben Licht verschwinden schon die Berge,

Es schwebt das Schiff auf glatten Meereswogen,

Worin die Königin mit ihrem Zwerge.

Sie schaut empor zum hochgewölbten Bogen,

Hinauf zur lichtdurchwirkten blauen Ferne,

Die mit der Milch des Himmels blaß durchzogen.

Ihr habt mir nie gelogen noch, ihr Sterne,

So ruft sie aus, bald werd' ich nun entschwinden,

Ihr sagt es mir, doch sterb' ich wahrlich gerne.

Da geht der Zwerg zur Königin, mag binden

Um ihren Hals die Schnur von rother Seide,

Und weint, als wollt vor Gram er schnell erblinden.

Er spricht: Du selbst bist schuld an diesem Leide,

Weil um den König du mich hast verlassen,

Nun macht dein Sterben einzig mir nur Freude.

Mich selber werd' ich ewiglich wohl hassen,

Der dir mit dieser Hand den Tod gegeben,

Doch mußt zum frühen Grab du nun erblassen.

Sie legt die Hand auf's Herz voll jungem Leben,

Und aus dem Aug' die schweren Thränen rinnen,

Das sie zum Himmel betend will erheben.

O möchtest du nicht Schmerz durch meinen Tod gewinnen!

Sie sagt's, da küßt der Zwerg die bleichen Wangen,

Und alsobald vergehen ihr die Sinnen.

Der Zwerg schaut an die Frau vom Tod befangen,

Er senkt sie tief in's Meer mit eignen Handen,

Ihm brennt nach ihr das Herze voll Verlangen.

An keiner Küste wird er je mehr landen.

Zur Form: Reihung und Symmetrie

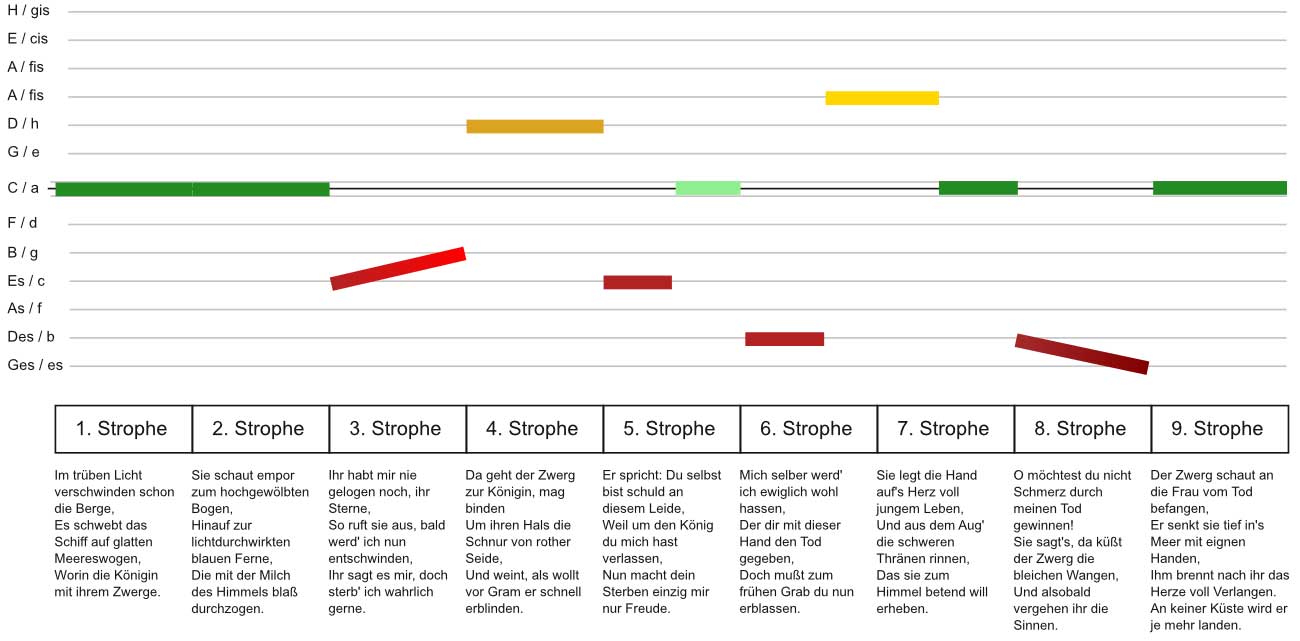

Das Lied Der Zwerg von Franz Schubert lässt sich sowohl als durchkomponiertes Lied bzw. Reihungsform als auch als Gleichgewichtsform bzw. drei- oder zwei-/vierteiliges Lied auffassen. Das folgende Diagramm veranschaulicht die formale Disposition der Tonarten dieser ungewöhnlichen Komposition:

Tenor: Rainer Trost, Klavier: Ulrich Eisenlohr, Quelle: YouTube.

Für die Auffassung einer Reihungsform spricht, dass es keine ›wörtliche‹ Reprise der musikalischen Gestaltung der ersten Strophe gibt und die Strophen (und manchmal sogar einzelne Textzeilen) in zum Teil vom tonikalen Zentrum (a-Moll) sehr weit entfernten Tonarten erklingen (c-Moll/g-Moll, h-Moll, c-Moll, Des-Dur, b-Moll, A-Dur, b-Moll, Ges-Dur, es-Moll). Darüber hinaus ist es auch möglich, die Wiederkehr der a-Tonalität (A-Dur/a-Moll) ungefähr in der Mitte des Liedes (»Sie legt die Hand auf's Herz«) als Reprise und die zwischen dieser Reprise und den beiden einleitenden Strophenvertonungen liegenden Teile als B-Teil zu interpretieren. Gegen diese Deutung sprechen die der potentiellen Reprise folgenden Ausweichungen nach b-Moll, Ges-Dur und es-Moll. Fasst man diese als Gegengewicht zu den Modulationen vor der Reprise auf, wäre es denkbar, das Lied als zwei- oder vierteilig aufzufassen (entsprechend einer Sonatenform, in der eine Coda ein Gegengewicht zur Durchführung bildet). Das folgende Diagramm veranschaulicht den Tonartenverlauf des Liedes in einer Tabelle:

Tonartenplan und Bühnenhandlung

Die Disposition der Tonarten, die Schubert für die Vertonung des Textes wählt, sind im Hinblick auf die Standards einer Komposition in Moll rätselhaft. Die Tonarten c-Moll, h-Moll, Des-Dur, b-Moll, Ges-Dur und es-Moll lassen nur als irregulär und in Zusammenhang mit dem Text verstehen. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die irregulären Stufen als charakteristische Farben zu interpretieren, die wie unterschiedliche Lichteinstellungen einer Theateraufführung die verschiedenen Szenen der Komposition ausleuchten.

Rahmenhandlung (a-Moll)

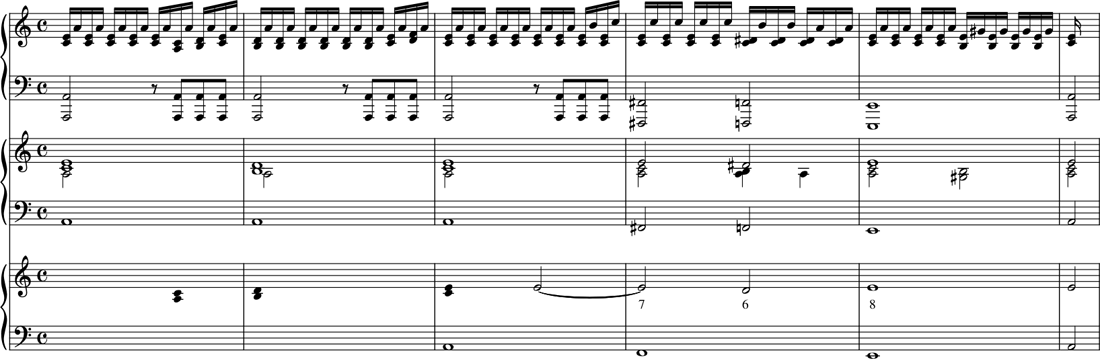

Das Klaviervorspiel und die ersten beiden Strophen vertont Schubert in der Grundtonart a-Moll. Die Tonart lässt sich in diesem Fall aufgrund der spezifischen Gestaltung als Reminiszenz an das Phrygische lesen:

Im obersten Klaviersystem des Notenbeispiels ist iSchuberts originaler Klavierpart zu sehen und im Klaviersystem darunter die Notation der Taktgruppe als Akkordsatz. Die Skizze im untersten Klaviersystem zeigt, dass sich der Klang im zweiten Takt als kontrapunktische Durchgangsbewegung verstehen lässt, während den Takten 3−5 eine chromatisierte phrygische Wendung eingeschrieben ist. Chromatisierung des Basses, phrygische Wendung und der reizvolle übermäßige Terzquartakkord zeigen eine ›romantische‹ Inszenierung einer Wendung, die an Lamento-Kompositionen des frühen 17. Jahrhunderts erinnert.

Grundlage der Vertonung der ersten Strophe ist das im Vorspiel exponierte Material. Vor dem kadenziellen Abschluss der Vertonung der ersten Strophe erklingt darüber hinaus die folgende Wendung:

Schubert interpoliert hier zwischen einem dominantischen E-Dur-Klang und einem E-Dur-Dominantseptakkord einen verminderten Septklang. Da Schubert die Verbindung eines verminderten Septklangs mit darauf folgendem Dominantseptakkord (beim Berühren der Abbildung grün markiert) an einer formal wichtigen Stelle wieder verwendet, sei an dieser Stelle auf ein erstes Vorkommen der Klangverbindung hingewiesen.

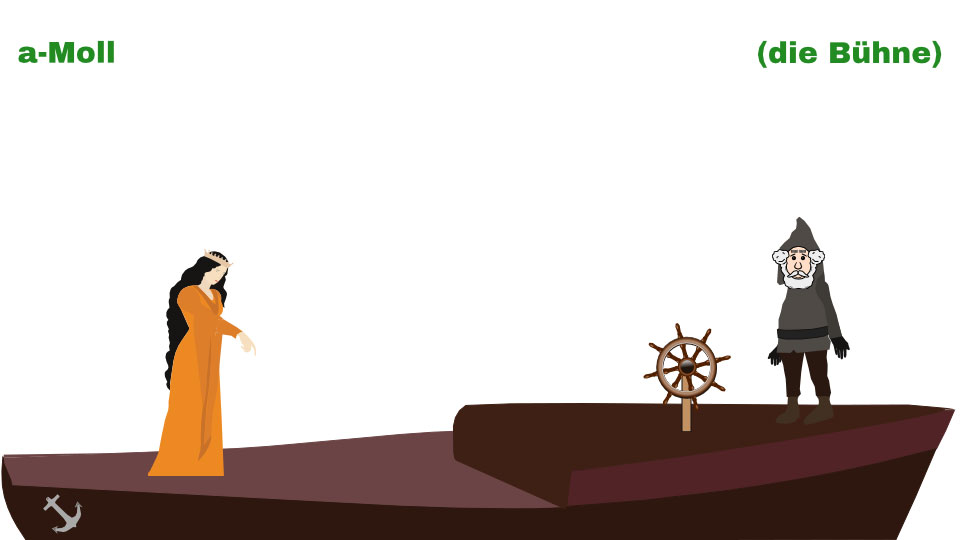

Um den Tonartenplan der Komposition Der Zwerg besser verstehen zu können, ist eine Veranschaulichung als Theaterstück hilfreich. Die nachfolgende Abbildung zeigt das erste Bild bzw. das Bild der Rahmenhandlung, in dem ein Schiff im trüben Licht auf ruhiger See zu sehen ist. Auf dem Schiff befinden sich eine Königin und ein Zwerg:

Dramatische Handlung I (c-Moll)

Mit der dritten Strophe beginnt die dramatische Handlung, denn die Königin spricht in wörtlicher Rede über ihr Schicksal. Schubert ›beleuchtet‹ dieses Ereignis durch eine überraschende Modulation nach c-Moll:

Als Bühnenhandlung vorgestellt lässt sich das Bild zur Vertonung der dritten Strophe so veranschaulichen, dass die sprechende Königin − und damit die dramatischen Handlung − ausgeleuchtet bzw. in den Blick genommen wird:

Außerhalb der Ordnung: Der Zwerg (h-Moll)

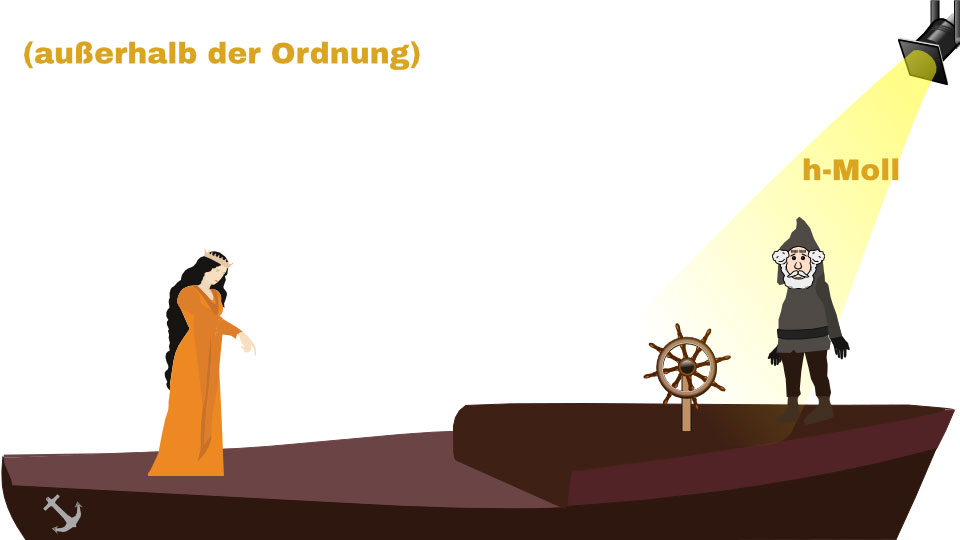

Die vierte Strophe handelt vom Zwerg, der vor Gram und Schmerz weint. Bei dem Zwerg handelt es sich um eine Figur, die natürlich nicht der diesseitigen Welt, sondern einer Welt der Fantasie- und Fabelwesen entstammt:

Das Fantastische, nicht zur Rahmenhandlung in a-Moll Gehörige veranschaulicht Schubert durch die Tonart h-Moll. Diese Entscheidung lässt sich in zweifacher Hinsicht symbolisch deuten: Zum Einen haftet dem h-Modus geschichtlich etwas besonderes an. Joachim Burmeister schreibt beispielsweise in seiner Musica poetica 1606:

Von diesen werden zweie Bastarde genannt, weil der Quinte, beim anderen der Quarte zu ihrer Perfektion ein Halbton fehlt und sie deswegen im System der Oktave nicht rechtmäßig zu einem Temperamentum werden können und so selbst keine rechtmäßigen Modusverbindungen eingehen.

Burmeister 1606, S. 43, übersetzt von Philipp Kallenberger, Laaber 2004, S. 128.

Die »Bastarde«, die Burmeister hier nennt, sind die Modi über h und f ohne Vorzeichen und der fehlende Halbton zur Quinte über h dürfte Ursache dafür sein, warum die zweite Tonleiterstufe einer Molltonart im 18. Jahrhunderts für reguläre Ausweichung bzw. Modulation gemieden wurde. Auch Christian Friedrich Daniel Schubart beschreibt in seiner in Wien 1806 publizierten Ästhetik der Tonkunst die Tonart h-Moll in einem entsprechenden Sinn:

H-Moll, Missvergnügen, Unbehaglichkeit, Zerren an einem verunglückten Plan; missmutiges Nagen am Gebiss; mit einem Worte, Groll und Unlust.

Christian Friedrich Daniel Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, Wien 1806, S. 377.

Schuberts Beleuchtung des Zwerges in der Tonart h-Moll lässt sich also als Chiffre verstehen, den Zwerg als ein außerhalb der normalen Ordnung (a-Moll) stehendes Wesen zu verstehen. Die nächste Abbildung veranschaulicht diesen Sachverhalt im Bild der Bühne:

Dramatische Handlung II und Ironie (c-Moll/C-Dur)

In der fünften Strophe tritt der Zwerg zur Königin und indem er spricht erfahren wir mehr über die Vergangenheit der ungleichen Figuren. Demnach waren Königin und der Zwerg solange ein Paar, bis sie ihn wegen eines Königssohns verlassen hat. Indem der Zwerg jedoch die Königin in direkter Rede anspricht, tritt er aus dem exterritorialen h-Moll heraus und ein in die Welt der dramatischen Handlung bzw. in jenes c-Moll, das zuvor die Rede der Königin charakterisiert hatte:

Das folgende Bild der Bühne veranschaulicht das Geschehen:

Der Schmerz des Zwerges gipfelt in den Ausruf, dass einzig der Tod seiner ehemaligen Geliebten ihm noch Freude bereiten könne. Doch diese herausgeschriene Freude ist selbstverständlich nicht echt, sondern Ausdruck schierer Verzweiflung, was Schubert durch die Verwendung der Tonart C-Dur verdeutlicht. So wie die Freude ist auch das C-Dur nicht echt, klingt ironisch, das heißt, hässlich auftrumpfend und verweist keineswegs mehr auf die seit Haydns Schöpfung im kollektiven kompositorischen Bewusstsein verankerte Tonart des Lichts. Im Gegenteil kann diese Stelle als Vorgriff auf jenes C-Dur interpretiert werden, das später im Wozzek zu hören sein wird, wenn das Geld zur Sprache kommt (als Symbol für das gesellschaftlich Abgegriffene und die zu dieser Zeit verbrauchte Tonalität gleichermaßen). Weitere Indizien für den Schmerz des Zwerges sind der sich anschließende Neapolitaner sowie das Hinabstürzen in den Bereich der tiefen Tonarten (Des-Dur und b-Moll). Im Anschluss an diese harmonische ›Tour de Force‹ wirkt das Erreichen des picardisch aufgehellten a-Moll am Ende der sechsten Strophe erlösend und wie eine freundliche Reprise:

Fromme Gefühle (A-Dur)

In A-Dur vertont Schubert zum Beginn der siebten Strophe die betende Königin, wodurch A-Dur als ›heilige‹ Tonart bzw. Tonart der frommen Gefühle interpretiert werden kann. Für eine kurzzeitige und gezielte Verwendung dieser Farbe spricht auch, dass Schubert zur Vertonung der zweiten Zeile (»...und aus dem Aug die schweren Tränen rinnen...«) das A-Dur schon wieder zurück nimmt.

Mit dem Wunsch der Königin, der Zwerg möge keinen Schmerz durch ihren Tod gewinnen, führt die Musik zurück nach b-Moll bzw. in jene Region, in welcher der Tod der Königin vom Zwerg erstmalig erwähnt worden ist (...der dir mit dieser Hand den Tod gegeben...). Über eine kleine Sexte, die wie ein schmerzhafter Aufschrei wirkt, führt Schubert ein Ges ein und löst den mehrstimmigen Satz auf, so dass nur noch ein einzelner Ton bzw. eine Oktave erklingt (für das Folgende vereinfacht notiert als fis):

Der Tod (es-Moll)

Ohne ein weiteres Wort tötet der Zwerg die Königin durch einen Kuss auf ihre bleichen Wangen. Schubert vertont diese Stelle durch ein Fragment eines chromatischen Harmoniemodells, über das es-Moll erreicht wird, also jene symbolische Tonart, die schon Bach für den Tod Christi wählte Christus-Worte (»eli eli lama sabachthani« bzw. »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«):

Für die Tonartencharakteristik ist es wichtig zu bemerken, dass hier nach es-Moll und nicht etwa nach Es-Dur moduliert wird, was sich anhand der Töne ces und ges in der Kadenz ersehen lässt. Lediglich der Schlussakkord wird, wie bereits zur Vertonung der frommen Gefühle, picardisch aufgehellt und bewirkt einen sanften, christlich-versöhnlichen Abschluss der mysteriösen Gestaltung. Die Szene im Bild der Bühne:

Der Zwerg schaut die tote Königin an und steht nun neben ihr allein auf der Bühne. Folgerichtig wendet Schubert die Musik auch wieder zurück nach c-Moll. Ein angesprungener Leitton h im Bass bewirkt im Verbund mit den Tönen es und g einen übermäßigen Klang, der bedrohlich wirkt:

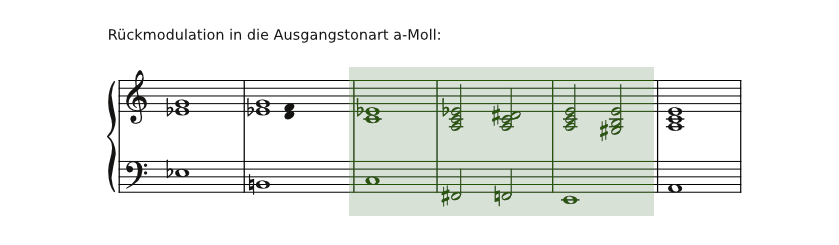

Im Anschluss an diese bedrohliche und dennoch ruhige Passage moduliert Schubert über eine reizvolle Wendung zurück in die Ausgangstonart a-Moll. An dieser stelle nimmt die Musik deutlich an Wucht zu, eine Wucht, welche die Größe des Verlangens des sich verzehrenden Zwerges veranschaulicht und zugleich eine Schlusssteigerung bietet. Nach dem Höhepunkt in der vorletzten Gesnagsphrase verklingt die Musik mit dem musikalischen Material des Klaviervorspiels sowie ersten Strophe, hier jedoch augmentiert und leise verklingend. Die letzte Zeile des Liedes berichtet von der Abkehr des Zwerges von dieser Welt.

Zur Kompositionstechnik

Die Konsequenz, mit der Schubert in Der Zwerg historisch besetzte Tonartenfarben zur Darstellung von Dramatik (c-Moll), Fabelwesen (h-Moll), Frömmigkeit (A-Dur) und Tod (es-Moll) verwendet, macht Staunen und wirft die Frage auf, wie es Schubert gelingt, die harmonischen Brüche derart zu gestalten, dass diese ein homogenes Ganzes bilden. Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich daher mit der kompositionstechnischen Seite der Zwerg-Komposition und fragen insbesondere danach, wie der Zusammenhalt der tonartlich heterogenen Teile technisch bewerkstelligt wird.

Parallelismus als Struktur

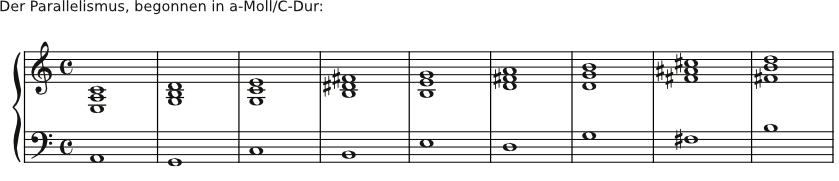

Die folgende Abbildung zeigt einen Parallelismus aufwärts, der mit der Harmoniefolge E-Dur -> a-Moll beginnt:

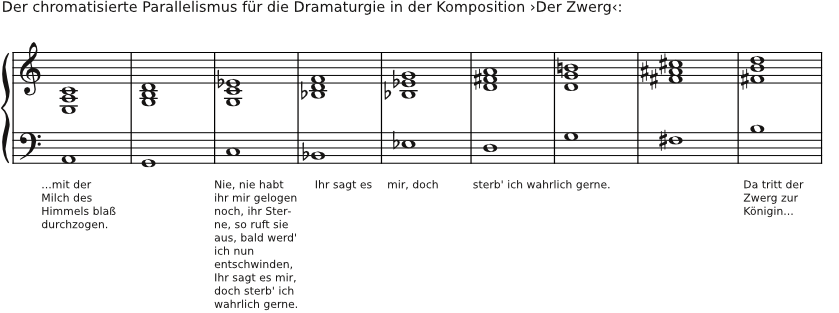

Schubert verwendet nun dieses Parallelismus-Modell als Struktur, um seine komplexe Tonartendisposition im Dienste der Dramaturgie zu realisieren. Die folgende Abbildung zeigt Schuberts Chromatisierung des Modells, wobei die Textstellen unter den Noten eine Orientierung in der Partitur ermöglichen:

Insbesondere vor dem Hintergrund des Parallelismus, der den ersten 63 Takte der Komposition als Struktur eingeschrieben ist, wird erklärlich, wie die unterschiedlichen und in recht kurzem Abstand aufeinander folgenden Tonartenfarben a-Moll, c-Moll und h-Moll einen harmonischen Zusammenhang bilden können. Der Grund liegt darin, dass die Mechanik des Modells den Verbindungen der Strophen eine hohe Stabilität verleiht, während dem gegenüber die Chromatik lediglich als akzidentielle Verfärbung wahrgenommen wird.

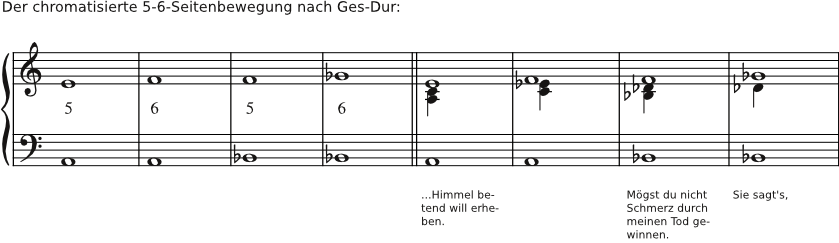

Die chromatische 5-6-Konsekutive

Nach der Vorstellung des Zwerges in der exterritorialen Tonart h-Moll versetzt Schubert den Zwerg wie bereits erwähnt in die Tonart der dramatischen Handlung (bzw. auf die tonartliche Ebene der Königin). Da der Parallelismus nur Tonarten auf einer Terzachse verbinden kann (a-Moll -> c-Moll -> ... G-Dur -> h-Moll), Schubert jedoch für seine Dramaturgie die Schritte h-Moll -> c-Moll sowie c-Moll -> Des-Dur benötigt, wählt er hierfür die 5-6-Konsekutive bzw. weiteres älteres kontrapunktisches Modell:

In der linken Hälfte der Abbildung ist das Modell der 5-6-Konsekutive als zweistimmiger Gerüstsatz zu sehen, in der rechten Hälfte der Akkordsatz und eine die von Schubert gewählte Abweichung. Modell und Abweichung verdeutlichen, dass Schubert insbesondere am Neapolitaner zu den Textworten »So werd' ich ewiglich...« (mich selber hassen) gelegen war, da er hier auf einen naheliegenden As-Dur-Akkord verzichtet, um den Neapolitaner effektvoll in Szene zu setzen.

Für die sich anschließende Verbindung von Des-Dur und b-Moll verwendet Schubert wieder einen chromatisierten Parallelismus (Verbindung von auf einer Terzachse liegenden Akkorden) und wählt für die Rückmodulation nach a-Moll (picardisch aufgehellt) die Verbindung eines verminderten Septakkords und eines Dominantseptakkords, auf die eingangs bereits hingewiesen worden ist:

An dieser Stelle allerdings führt Schubert den Dominantseptakkord herbei, indem er die drei oberen Stimmen eines DDv (e-g-b-des) um einen Halbton nach oben verschiebt (e-gis-h-d, die Wendung wird beim Berühren der Abbildung grün markiert). Der Modulation wird damit das Prozesshafte genommen, so dass sie auf eine vergleichbare Weise kaleidoskopartig klingt wie die vorangegangenen Tonartenübergänge.

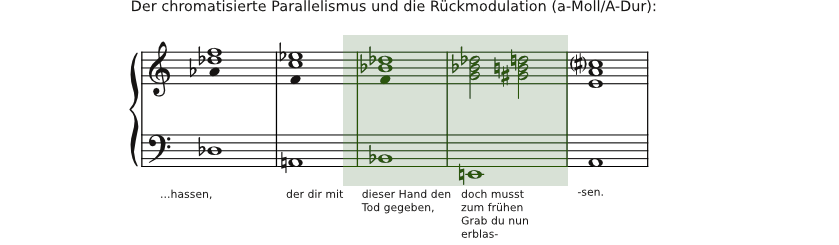

Für die nun folgenden Verbindung von a-Moll -> b-Moll und Ges-Dur greift Schubert wieder auf die chromatisierte 5-6-Konsekutive zurück, wobei er durch entsprechende Gestaltung sogar eine motivische Verbindung zwischen seinen weitgreifenden Modulationen herstellt:

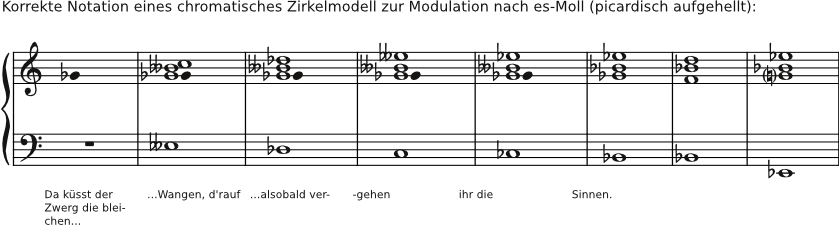

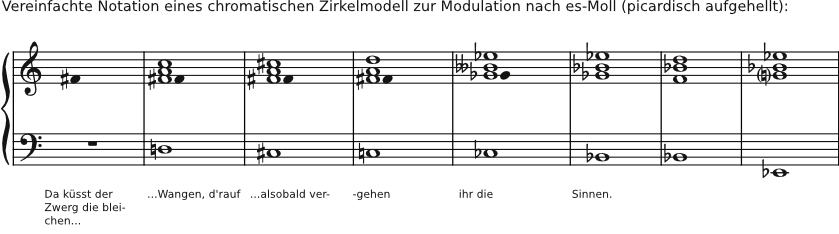

Zirkelmodell als Fragment

Als dramatischer Höhepunkt des Liedes kann die Stelle gelten, an welcher der Zwerg die Königin durch einen Kuss tötet. Schubert löst hier den Klaviersatz zu einer dürren Zweistimmigkeit auf, mit der die Musik gleichsam abwärts zu rutschen scheint. Die Bewegung wir aufgefangen durch eine wieder mehrstimmig erklingende es-Moll-Kadenz mit picardischer Aufhellung. Hinter dem kargen zweistimmigen Satz verbirgt sich ein im 19. Jahrhundert beliebtes harmonisches Zirkelmodell:

Schubert hat sich allerdings an dieser Stelle für eine enharmonisch-vereinfachte Notation entschieden:

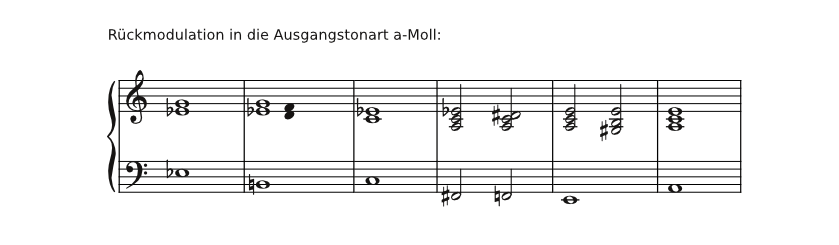

Die Rückmodulation von es-Moll in die Ausgangstonart a-Moll lässt sowohl Anklänge an einen chromatischen Parallelismus als auch an den bereits an exponierter Stelle gehörten verminderten Quintsprung im Bass (e-g, hier: c-fis) sowie einen verminderten Septakkord (e-g-b-des, hier: fis-a-c-es) erkennen. Allerdings werden an dieser formalen Position nicht drei Stimmen aufwärts, sondern lediglich eine Stimme (der Bass) um einen Halbton abwärts geführt, wodurch ein Dominantseptkkord erklingt (f-a-c-es). Dieser Klang, der wie ein übermäßiger Quintsextklang aufgelöst wird, ist dem Klang der Einleitung (f-a-h-dis) funktional äquivalent, die Auflösung wirkt daher farbig, gleichzeitig aber auch bekannt bzw. plausibel.

Die ›Liebe‹ und die deutsche Gegenreligion (P. v. Matt)

Marie-Agnes Dittrich hat das Gedicht ›Der Zwerg‹ im Schubert-Handbuch als »absurden Geschichte« bezeichnet und wie bereits erwähnt gründet sich auf Kompositionen wie der Zwerg das Vorurteil, Schubert hätte eine Vorliebe für mittelmäßige Texte besessen. Matthäus v. Collin war promovierter Jurist und wurde 1808 zum Professor für Ästhetik und Geschichte der Philosophie in Krakau berufen. Ab 1814 gab Collin die Allgemeine Literatur-Zeitung heraus und einige Jahre später war er Begründer der Wiener Jahrbücher der Literatur. Es mag sein, dass es sich aus heutiger Sicht rechtfertigen lässt, dass Collin ein mittelmäßiger Poet gewesen sein soll, aufgrund von Lebenslauf und Vita erscheint es doch wenig wahrscheinlich, dass Collin als Intellektueller einen absurden Text publiziert und ein intellektueller Komponist wie Schubert sich für eine Vertonung dieser Absurdität entschieden hat. Wahrscheinlicher ist es, dass wir heute zur Bedeutung eines solchen Textes kein unmittelbares Verständnis mehr haben, was die Ausführungen von Peter v. Matt in seinem Buch Der Liebesverrat nahelegen.

Nach Peter von Matt ist die ›Liebe‹ eine Chiffre mit politischer Dimension:

Dieses Größere und Umfassende kann nicht verstanden werden von einem zeitlosen Konzept von Liebe aus, nicht als eine mit der Menschennatur gegebene anthropologische Konstante, weil es keinen Liebesbegriff gibt, der nicht seinen historischen Hintergrund, seine genaue geschichtliche und soziale Determination hätte. Wenn Mörike sagt: ›die Liebe‹, dann zielt es also auf etwas, was sich nur in seiner Zeit und aus seiner Epoche heraus versteht.

Matt 1991, S. 210 f.

Nach Peter v. Matt meint ›Liebe‹ im frühen 19. Jahrhundert:

Die Liebe übersteigt die Liebenden, weil sie das ist, was den Kosmos und die Erde durchwaltet, von Anfang an, vor dem Paar, in dem Paar und nach dem Paar. Das tönt wie ein milder oder rauschender Pantheismus, und es ist auch, wovon hier zu reden ist, ein je nachdem milder oder rauschender Pantheismus, aber damit ist nicht das Resultat benannt, sondern das Problem umrissen. Denn was bei der geistesgeschichtlichen Benennung immer wieder vergessen oder übersehen, vielleicht auch verdrängt wird, ist der aggressiv-agonale Charakter dieser Gegenreligion. Wer in so fundamentalem Sinn von ›der Liebe‹ spricht, der setzt jedesmal einen Akt der Gottesbeseitigung. Sei das der christlich-orthodoxe Vater-Gott, sei es der aufklärerisch-deistische Welt-Baumeister, er wird vom Thron geworfen in jedem Bekenntnis zur Liebe als der allesdurchwaltenden Energie. Die Liebes-Ehrfurcht, die Liebes-Frömmigkeit ist um so ehrfürchtiger und frömmer, je mehr sie durch ihre Hingabe verstecken kann, daß sie zugleich angreift. Nicht einfach in einer neuen Religion also besteht die letzte Einheit der klassisch-romantischen Epoche, sondern wesentlich im Oppositionscharakter dieser Religion, ihrer Beschaffenheit eben als einer Gegenreligion [...]

Matt 1991, S. 212 f.

Die Erlaubnis des Vaters und den Segen der Kirche: Beides und die damit verbundenen Hierarchien setzt die Liebe der Liebenden außer Kraft, wenn sie mit Ihrem Gefühl an etwas höherem teilhaben, dass göttlich ist und dass die Liebenden bedingungslos verbindet. Vor diesem Hintergrund bekommen die so harmlos von Pamina und Papageno gesungenen Worte »Mann und Weib, und Weib und Mann, reichen an die Gottheit an« eine ganz neue Qualität. Doch das Verklausulieren des Gemeinten in den Liebesgeschichten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat System. Peter von Matt schreibt dazu:

Die deutsche Gegenreligion hat zum Kern den in die Natur gefahrenen, unendlich bewegten Gott, der, ›Liebe‹ genannt mit dem einfachsten aller Namen, das Ding an sich ausmacht für jene Erfahrung von Ich und Welt, welche der ganzen klassisch-romantischen Periode als magmatische Tiefe unterlagert ist. Es ist eine Religion der Intelligenz, welche Intelligenz sich in einer höchst ungenauen Position vorfindet zwischen der politisch-gesellschaftlichen Macht und der breiten Masse des Volkes. Und beide haben, aus unterschiedlichen Gründen, kein Interesse an neuen Glaubenslehren. Für die politisch-gesellschaftliche Macht übertrifft der alte Gott jedes Polizeisystem an Effizienz im Bereich öffentlicher Ruhe und Ordnung, für die breite Masse des Volkes ist er der einzige Garant schließlicher Gerechtigkeit und einstiger Kompensation allen Elends. Die Intelligenz aber, die es besser weiß und beides durchschaut, ist unter der Drohung von Strick und Kerker bereit genug, durch zweideutiges Reden das eindeutige Wissen vor dem Volk und vor der Macht zu verbergen.

Matt 1991, S. 220.

Versucht man vor diesem Hintergrund die Ballade ›Der Zwerg‹ zu interpretieren, dann handelt es sich bei dieser Geschichte um einen Liebesverrat und es wäre bezeichnend, wenn es zuträfe, dass das Gedicht in der Erstausgabe noch »Treuebruch« hieß (Dittrich 1997, S. 214). Denn Verräterin einer alle gesellschaftlichen Zwänge überwindenden Liebe − metaphorisch dargestellt durch die Schöne und das Biest − ist die Königin. Denn sie hat sich für den Königssohn, für ein Leben nach Konventionen und Normen entschieden und auf diese Weise die bedingungslose Liebe und Hingabe an eine Person (oder auch eine Idee) verraten. Mit diesem Verrat muss die Liebe sterben und mit ihr symbolisch die Trägerin und Träger dieser alles durchwaltenden Macht. Peter v. Matt schreibt dazu:

Es gibt den gefesselten Gott, die in die gefrorene Natur eingesperrte, eingemauerte Liebe, und es gibt den Akt der Entfesselung, des Sprengens aller Ketten und Mauern. Die deutsche Gegenreligion kann sich ihre Gottheit nicht denken ohne greifbar physikalische Aggregatzustände, kann nicht von ihr reden ohne die Kategorien extremer Starre und extremer Bewegung. Dem Flüssigen, Fliegenden, Brennenden, Wachsenden steht das Gefrorene, Gelähmte, Erloschene, Gestockte gegenüber. Zwischen solchen Polaritäten bewegt sich ›die Liebe‹ in dieser Zeit auf dieser Erde [...]

So gibt es große deutsche Dichtung vom Schmelzen und Aufbrechen des Eises und es gibt große deutsche Dichtung vom erneuten Zufrieren der Welt; vom Lebendigwerden der Steinfigur gibt es große Dichtung und dann wieder vom Versteinern des lebendigen Leibes, vom Zur-Puppe-Werden, Zum-Automaten-Werden [...]

Nur wenn man die Geschichte kennt, die diese Liebe in Deutschland hat, und wenn man die Analogie begreift, die zwischen ihr und jedem konkreten Liebespaar besteht, versteht man, warum es so mörderisch zugeht in dieser Literatur. Der tote Werther, die tote Margarete, die tote Luise, der tote Posa, der tote Max und die tote Thekla, die tote Diotima, die tote Penthesilea, die tote Ottilie und der tote Eduard, der tote Leander und die tote Hero, der zerstörte Tasso, die zerstörte Linda, der zerstörte Schoppe, der zerstörte Nathanael, die zerstörte Lucile, die zerstörte Peregrina − die Landschaft der deutschen Literatur ist übersät mit den Leichen schöner Menschen, begeisterter, gefühls- und denkfähiger Wesen, in denen die Liebe als der in die Welt ausgegossene Gott sich selbst erfuhr und anheben wollte, das geknechtete, verkropfte und verkrüppelte Land zum irdischen Paradies umzuschaffen.

Matt 1991, S. 221, S. 224 und S. 225 f.

Literatur

- Joachim Burmeister, Musica peotica [Rostock 1606], zit. nach: Joachim Burmeister, Musica peotica, hrsg. und mit einer Einführung (deutsch/englisch) von Rainer Beyreuther, Übersetzung von Philipp Kallenberger, Laaber 2004.

- Marie-Agnes Dittrich, »›Für Menschenohren sind es Harmonien‹. Die Lieder«, in: Schubert Handbuch, Kassel und Stuttgart 1997.

- Peter v. Matt, Der Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur, München und Wien 1989, zit. nach der TB-Ausgabe München 1991.

Erstellung des Beitrags: 28. April 2020

Letzte Änderung des Beitrags am 2. Mai 2020